Lo nuevo de Benny Safdie es un ambicioso pero fallido intento de reinventar el biopic deportivo. Aunque destaca por su fuerza visual y su compleja textura sonora, la película carece de foco y emoción, atrapada entre el espectáculo y el melodrama.

The Smasching Machine (2025)

Puntuación:★½

Dirección: Ben Safdie

Reparto: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten y Paul Lazenby

Disponible en cines

En su primer largometraje en solitario, La Máquina: The Smashing Machine, Benny Safdie intenta trasladar su reconocible caos urbano al cuerpo de un luchador, haciendo de la anatomía un campo de batalla emocional. La historia del pionero de la UFC, Mark Kerr, interpretado por Dwayne Johnson, se presenta como una exploración de los límites físicos y psicológicos de la masculinidad contemporánea, pero termina atrapada en su propia estructura: más interesante en la teoría que en la práctica, el film se revela como un ejercicio de estilo que, al intentar escapar de los clichés del biopic deportivo, cae en otros aún más previsibles.

Safdie se adentra en el terreno del mito americano de la superación y lo distorsiona, apostando por un retrato que sustituye la épica por la ansiedad. Como en Uncut Gems o Good Time, la cámara se aferra al cuerpo y al sonido como extensiones del colapso. Aquí, sin embargo, esa energía no encuentra un cauce emocional claro. The Smashing Machine sigue a Kerr en cuatro años decisivos de su carrera, un periodo marcado por la adicción, la dependencia emocional y el desgaste físico. Pero lo que podría haber sido un retrato devastador de un cuerpo que se destruye por dentro se disuelve en una estructura narrativa dispersa, incapaz de decidir si es una tragedia íntima o una película sobre el espectáculo de la violencia.

El dispositivo formal de Safdie —la cámara siempre fuera del ring, los diálogos superpuestos al ruido y la música— busca capturar la confusión interna del protagonista. Es un gesto coherente con su estética: el caos como lenguaje. No obstante, esta vez la experimentación formal no se traduce en emoción, sino en distancia. La saturación sonora, en lugar de transmitir el vértigo del combate, termina ahogando las tensiones dramáticas. El espectador siente el golpe, pero no el dolor.

Esa falta de impacto emocional se debe, en gran parte, a la elección de Dwayne Johnson como protagonista. El actor, que intenta aquí un giro “serio” en su carrera, ofrece una interpretación físicamente comprometida pero emocionalmente anestesiada. El impresionante trabajo protésico de Kazu Hiro, que debería potenciar la vulnerabilidad del personaje, la neutraliza por completo: el rostro de Kerr se convierte en una máscara sin grietas, un rostro incapaz de sentir. Safdie, que confía en la presencia monumental de Johnson para sostener el relato, termina encontrando un vacío en el centro mismo de su película.

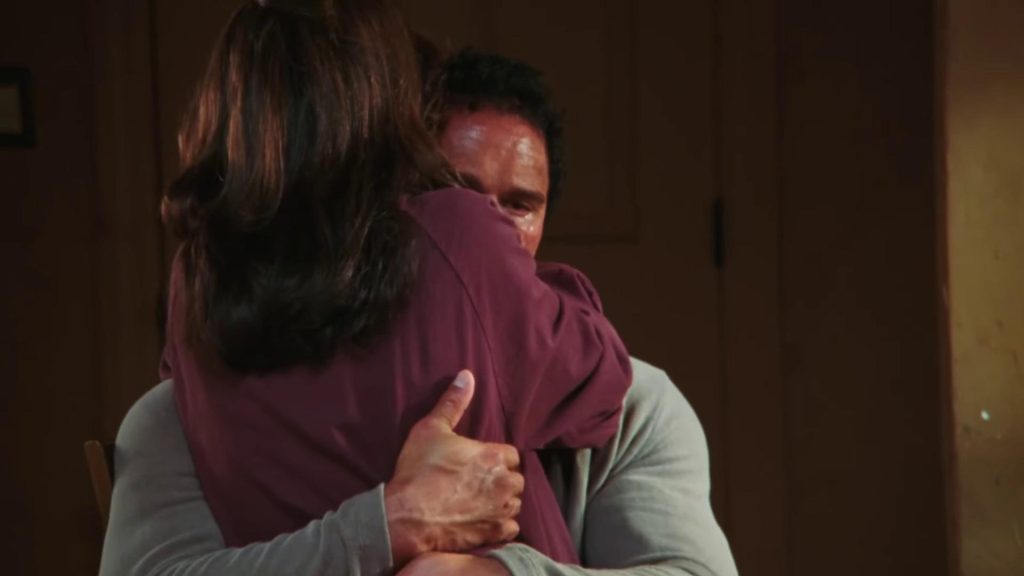

Pero el verdadero fracaso de The Smashing Machine se manifiesta en el tratamiento del personaje de Dawn, interpretado por Emily Blunt. Aunque el texto original sugiere que ella aporta humanidad al relato, en la práctica su arco dramático está mal construido y su presencia queda subordinada a la del protagonista. Dawn aparece como un eco funcional del sufrimiento masculino, una figura reactiva que oscila entre el apoyo y la recriminación, sin voz propia. Lo más frustrante es que la película parece consciente de ello: Safdie intenta darle densidad emocional, pero su mirada carece de empatía real hacia ella. Lo que podría haber sido el contrapeso afectivo del relato se reduce a una caricatura de “mujer difícil”, el estereotipo más torpe y previsible del género.

Así, el film comete una traición doble: a su ambición formal y a su promesa emocional. En su esfuerzo por ser distinto, Safdie elige siempre el camino equivocado, fragmentando su relato hasta volverlo errático y sin dirección. El montaje —preciso, rítmico, pero vaciado de sentido— refuerza la idea de que cada secuencia pertenece a una película distinta. Cuando la narrativa se carga de adrenalina, irrumpe el melodrama familiar; cuando el drama parece alcanzar una profundidad psicológica, Safdie recurre al artificio técnico. The Smashing Machine no logra sostener su propia tensión: quiere ser un retrato existencial y termina siendo un producto de superficie.

A nivel temático, el film dialoga con Toro salvaje de Martin Scorsese, pero carece de su estructura moral. Donde Scorsese hallaba una poética del castigo, Safdie encuentra una estética del ruido. Sus imágenes son potentes, sí, pero rara vez significativas. El cuerpo golpeado de Kerr, filmado con crudeza casi documental, debería revelar la fractura interior de un hombre; en cambio, solo nos muestra el espectáculo de su deterioro. No hay redención, pero tampoco condena: la película se mueve en una neutralidad emocional que termina por vaciarla de sentido.

La Máquina confirma, sin embargo, la habilidad técnica de Benny Safdie: su manejo del sonido, la cámara y el ritmo sigue siendo magnético. Lo que no logra es transformar esa destreza formal en una experiencia emocionalmente resonante. El espectador sale del cine impresionado por la superficie —el sudor, los golpes, la brutalidad—, pero sin sentir el eco de la caída.

En última instancia, The Smashing Machine es una película que confunde complejidad con confusión. Aspira a descomponer los clichés del biopic deportivo, pero termina atrapada en ellos. Es un film que parece estar siempre al borde de decir algo importante sobre el cuerpo, la violencia y la adicción, pero que nunca lo hace. Su mayor ironía es que, tratando de capturar la lucha interior de un hombre, se convierte ella misma en una lucha sin dirección: un ejercicio de control técnico que olvida lo esencial del cine de los Safdie —la emoción que emerge del caos, el temblor humano detrás del ruido.